近日,清华大学能源环境经济研究所陈文颖教授课题组和合作团队在Nature Sustainability上发文,提出了一个多模型连接的综合评估框架,以探索和量化中国在实现碳中和目标过程中,对环境相关可持续发展目标(SDGs)的协同效益和潜在权衡。研究发现,中国在许多SDGs方面取得了进展,但仍然不足以实现可持续发展目标。净零转型将显著改善能—粮—水—空气质量系统的可持续性,然而,仅靠协同效益不足以确保全系统的可持续发展。不协调的政策可能会因可再生能源和生物能源的扩展而加剧对能源安全和粮食安全的威胁。研究建议采取务实举措,发展需求侧管理技术,提升食品系统效率,推广先进的灌溉技术,并进一步加强空气污染控制措施。

全球应对气候变化的净零排放转型使得能—粮—水—空气质量系统的相互联系日益紧密。随着间歇性可再生能源和生物能源的大规模使用,不协调的政策可能会加剧碳减排对能源安全和粮食安全的威胁。在实现碳达峰和碳中和进程中,迫切需要采用综合方法,考虑能源供需之间的相互作用以及不同系统之间的协同,制定具有成本效益的政策转型路径,以实现更广泛的可持续发展目标(SDG) 议程,并推动决策者和利益相关者实现迅速、协调的变革。

图文导读

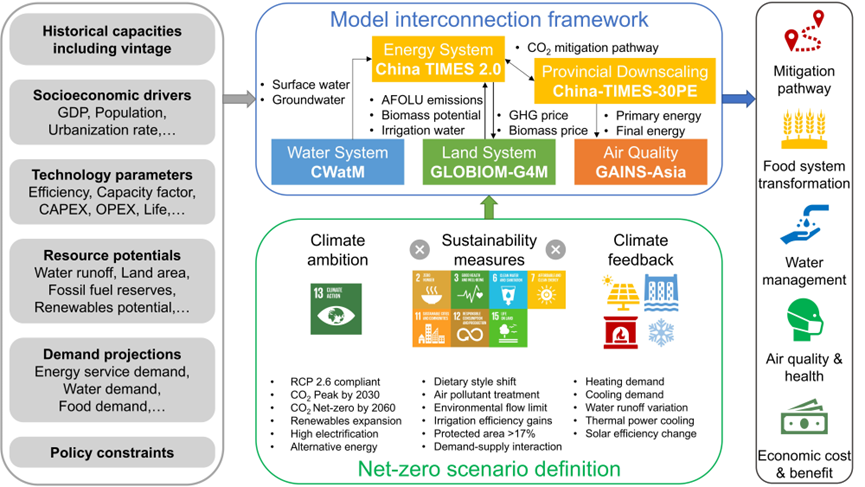

图1 开发了一个自下而上的能源-食品-水-空气质量综合框架,以评估净零转型的协同效益和权衡

研究建立了一套多模型集成框架,实现了国家级能源模型China TIMES 2.0、省区级能源模型China-TIMES-30PE与土地利用模型GLOBIOM-G4M、水资源管理模型CWatM、空气质量模型GAINS-Asia的连接,综合考虑了气候和能源政策、可持续发展措施和气候反馈,探究了与环境相关的可持续发展目标的路径。研究表明,中国的净零未来转型可以在2030年前显著提高可再生能源、空气质量和森林覆盖率,到2050年更多的协同效益将来自化石燃料的快速淘汰。但仅靠协同效益不足以实现能—粮—水—空气质量系统的可持续发展,未能推进可持续发展努力可能会对稳定的能源和粮食供应构成风险。各部门需要进一步强化可持续性措施和政策,以确保在实现净零目标的同时,在其他可持续发展政策领域取得进展。

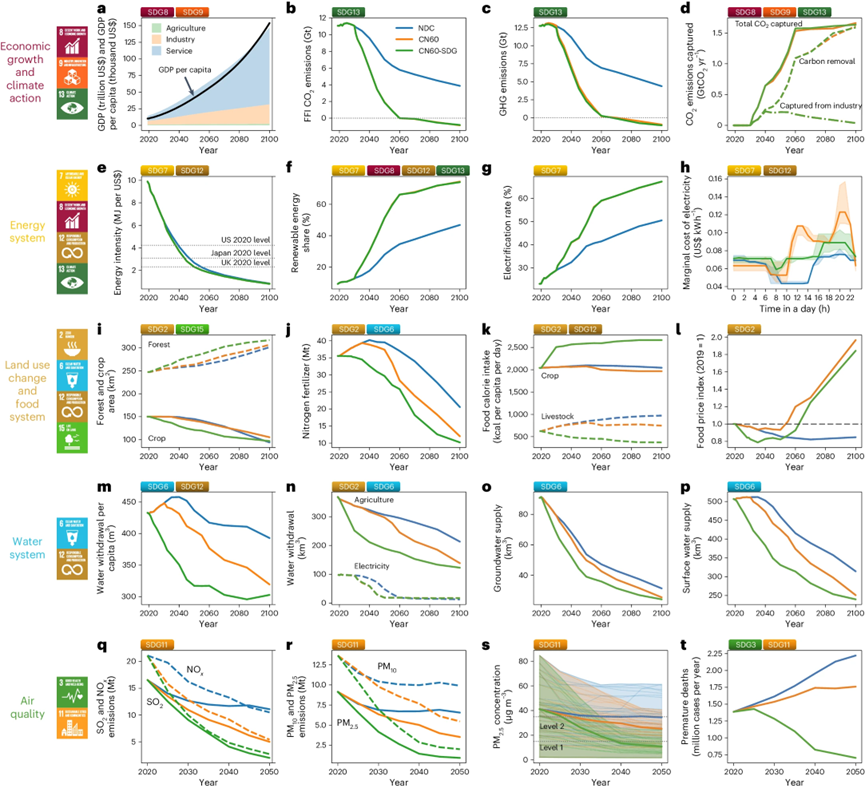

图2 中国可持续发展指标的演变进程

研究得出了以下主要结果:

能源系统低碳转型: 中国应坚持“节约为先”的策略,在2035年前将能源强度减半。尽管可再生能源发展迅速,煤炭仍将在2035年前占据主要地位。到2060年,可再生能源占一次能源供应的约66%,终端部门的燃料替代将推动电力使用的增加,并显著减少油气燃料使用,巩固了能源供应安全。高比例的可再生能源并入电网带来灵活性挑战。通过推广V2G、户用储能上网、负荷时移等需求侧管理措施,能够抑制电价大幅波动和周期性的电力短缺。

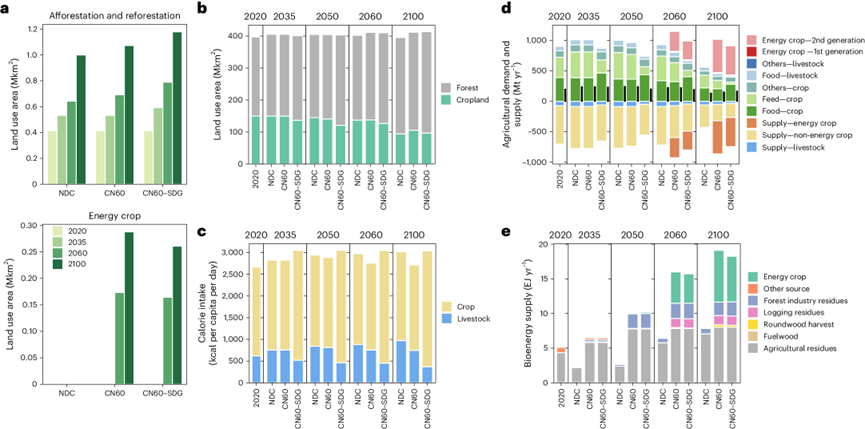

土地系统提质增效:土地利用系统与基于自然的解决方案(森林碳汇)和基于技术的解决方案(BECCS)的碳中和转型方案密切相关。研究发现,2050年以前,农林剩余基本能够满足生物质能需求,2050年以后,能源作物大规模种植,到2100年,能源作物种植面积约占全国土地面积3%。对生物质的需求将在 2060 年后对粮食系统造成压力,产生粮食安全与碳减排之间的权衡。通过减少食物浪费和降低膳食中动物性食物能量占比,能够在保持能量摄入充足的情况下弱化碳中和转型对粮食安全的冲击。

图3 中国AFOLU(农业、林业和其他土地利用)部门的可持续发展(a:植树造林和能源作物种植、b:土地利用变化、c:膳食结构变化、d:能源作物、非能源作物和畜牧业的生产和需求、e:按来源供应的生物质能)

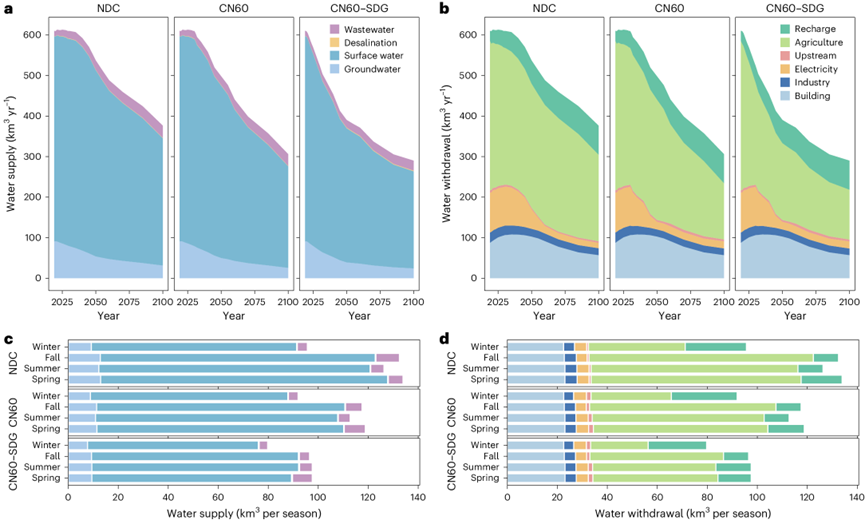

水资源管理: 中国长期面临水资源时空分布不均、水资源利用效率低下、水污染严重等问题。通过推动气候行动和水管理政策,中国的水资源供应挑战将趋于缓解。农业和电力部门是中国最大的用水部门,推行高效灌溉、减少食物浪费、调节膳食结构将显著减少灌溉水需求。到2060年,碳中和使得能源系统取水量较2019年下降38%,主要源于火电退役和空冷机组比例增加带来的冷却取水减少。碳中和转型使得地下水超采问题得以解决,可持续发展情景,地下水超采问题提前5年得到解决。

图4 中国的供水和取水(a:按水源供水量、b:按部门取水量、c:2060年按季节供水量、d:2060年按季节取水量)

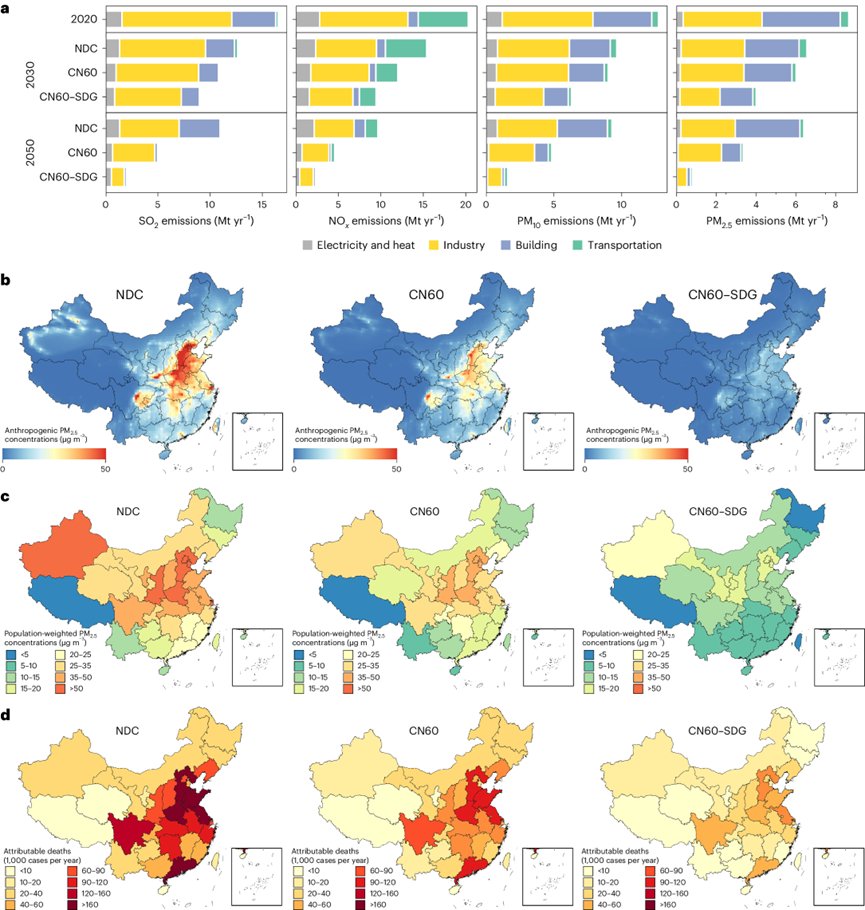

空气质量改善: 净零转型预计将减少70%的空气污染物排放,显著改善空气质量,并带来大量的健康效益。然而,单靠气候行动的协同效益无法确保实现空气质量目标,需要进一步采取严格的空气污染控制措施。通过强有力的空气污染物控制,2050年,全国所有省区能够达到空气质量二级标准,77%的省区达到一级标准。尽管碳中和转型健康效益显著,但因空气污染造成的过早死亡人数因为人口老龄化而继续上升。在强有力的空气污染物控制情景下,过早死亡人数能够明显下降。

图5 中国空气质量改善和健康效益(a:SO2、NOx、PM10和PM2.5的排放途径、b:2050年人为来源的PM2.5浓度图、c:2050年各省人口加权PM2.5浓度均值、d:2050年各省因PM2.5导致的过早死亡人数)

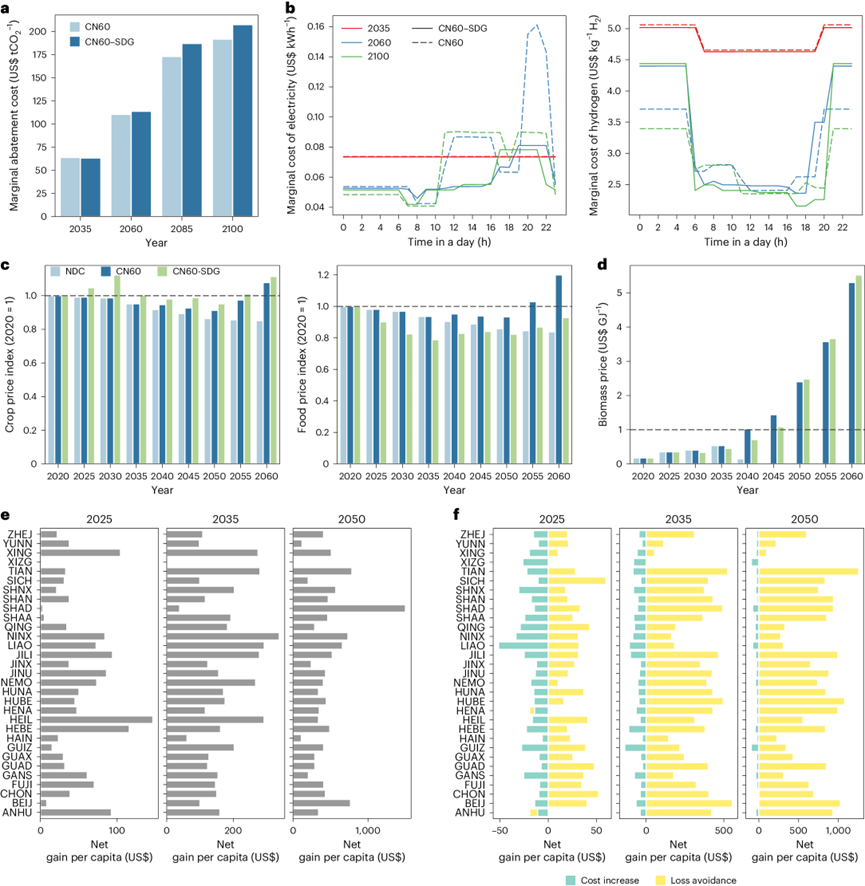

净零转型协同效益:净零转型将带动超过10万亿美元的能源系统投资,电力、氢能、储能和负排放技术是投资的重点。交通、工业等部门的投资将会较参考情景有所下降。2060年二氧化碳边际减排成本超过100美元/吨CO2,提升可持续性的措施小幅增加边际减排成本(约10%)。碳减排带来的空气质量改善健康效益货币化累计收益为2.1万亿元,进一步的空气污染控制措施2025年后在所有省份具有成本效益,并且累计带来5.4万亿元的健康效益。

图6 中国能源-食物-水-空气质量系统转型的经济分析(a:边际减排成本、b:边际电力和氢气成本、c:农产品价格指数、d:生物质价格、e:净零转型带来的空气质量改善的健康效益、f:严格空气污染处理措施的成本效益分析)

总体而言,该模型框架整合了能—粮—水—空气质量系统,涵盖了相关可持续发展目标的许多方面,在评估国家层面的可持续情景和长期转型路径方面迈出了重要一步。到2030年,中国的碳达峰碳中和转型可以为SDG7、SDG11、SDG15带来显著的协同效益,但更多的收益来自于2030年以后化石燃料的快速退出。

从建模研究到可持续发展实践,需要跨部门合作、以系统为导向的决策和公众参与,以解决体制和社会文化障碍。要实现净零排放,需要大量新兴低碳技术应用、高比例可再生能源电源接入电力系统,并需要应对大量新材料需求以及大规模化石燃料基础设施退役挑战。尽管净零排放目标目前是政策制定者关注的焦点,并为环境挑战带来了创新的解决方案,但如果不综合考虑可持续发展方案,可能会给安全的能源和粮食供应带来风险。部门级协同措施对于实现更具韧性和可持续性的转型具有重要意义。

1.威胁能源系统安全的风险逐渐从外部对化石燃料的依赖转向内部灵活性挑战。决策者需要深化电力市场改革,建立灵活性资源补偿机制。风电和光伏电站应配备至少15%的4小时储能。政府应逐步扩大消费者电价变动范围,对需求侧响应行为提供补贴,鼓励电力负荷时移、V2G 和户用储能并网。

2.鉴于森林碳汇和生物质资源在碳中和转型中的重要意义,土地(粮食)系统的提效对于碳减排和粮食安全至关重要。研究建议进一步推广“光盘行动”,宣传减少食物浪费,并鼓励膳食结构变化,逐步减少动物性食物能量的摄入。

3.为确保水资源有效管理,应当为近期颁布的《节约用水条例》制定约束性指标,在重点地区强制建设灌溉水计量设施。在高标准农田建设过程中,选用喷灌、滴灌等具有更高水资源利用效率的节水灌溉技术。

4.通过在发展中地区和人口密集省份扩大高效除尘技术的应用,在居民部门使用电力替代传统生物质和散煤燃烧,可大幅减少环境和室内空气污染。另外,中国的空气质量标准落后于主要发达国家和WHO指导值,研究建议根据健康保护的原则更新空气质量标准以及监测和评估系统。

5.研究呼吁加快应对气候变化的立法,明确气候目标的温室气体覆盖范围,并加强气候目标与其他可持续发展目标之间在地区、部门、政策方面的协同,并且将协同效益作为国家承诺(如国家自主贡献NDC)、报告机制(如国家自愿报告机制VNR)的必要组成部分。

研究得到了教育部人文社会科学重点研究基地重大项目、国家自然科学基金委重大项目和地区间国际合作项目、国家重点研发计划、欧盟地平线2020科研框架计划、国家留学基金等的支持。